Cargando...

Juvarra, Filippo

(Mesina (Italia), 1678 - Madrid, 1736)

Juvarra, Filippo. Messina (Italia), 1678 – Madrid, 31.I.1736. Arquitecto.

El más reputado arquitecto de su época en Italia y puede decirse que en Europa, su extensa y bien estudiada carrera europea terminó en Madrid, adonde había sido llamado por Felipe V para construir el Palacio Real Nuevo en 1735.

Descendiente, al parecer, de españoles —de apellido Ibarra— establecidos en Sicilia cuando aquel reino pertenecía a la Monarquía de los Austrias, Juvarra recibió una inicial educación artística en su Messina natal, primero con su padre, que era platero. Aunque siguió las intenciones paternas, que le encaminaban a la carrera eclesiástica, de modo que a los veinticinco años se ordenó sacerdote, a partir de ese momento el joven abate Juvarra desarrolló su pasión por la arquitectura, trasladándose a Roma para recibir su verdadera formación. Allí comenzó a estudiar en 1704 como discípulo y uno de los más eficaces colaboradores de Carlo Fontana, el heredero del gran maestro Bernini. Su asimilación de esa escuela arquitectónica está atestiguada por sus proyectos académicos para los concorsi clementini. En 1714 marchó de Roma y puede considerarse acabada su etapa formativa.

Su maduración como arquitecto y el pleno desarrollo de su personalidad tuvieron lugar durante los años 1714 a 1734, período durante el cual estuvo al servicio de los Saboya en Turín. Su actividad y fama, sin embargo, no se circunscribieron a Italia hasta su venida a España; por una parte, cabe destacar proyectos no realizados, como el de un gran palacio con ocho patios para el margrave de Hesse-Cassel (1706-1708); por otra, en 1718 fue llamado por Juan V de Portugal para construir la nueva iglesia patriarcal de Lisboa. Juvarra llegó a Portugal en enero de 1719, y trabajó en un esquema grandioso donde se incorporaban tanto el templo como un nuevo palacio real. En 1720 visitó Londres y París en su viaje de vuelta a Turín.

La dinastía ducal piamontesa se había erigido en casa real tras el reajuste del mapa político italiano provocado por la Guerra de Sucesión Española, de modo que la Serenísima Alteza de Víctor Amadeo II se convirtió en Majestad, primero como rey de Sicilia en 1713 y, luego, en 1720, como rey de Cerdeña. La prosperidad económica y la promoción de aquel estado en la escala política hicieron que, tanto en Turín como en las residencias reales campestres de sus alrededores, los Saboya emprendieran la construcción de nuevos palacios y la reforma de los existentes, según los principios de representatividad áulica de la arquitectura codificados por la Monarquía de Luis XIV, en cuya órbita política y cultural venía girando el Piamonte.

A esta amplia necesidad respondió Juvarra con obras tales como la decoración interior del Palacio Real de Turín (dentro de la que cabe destacar el gabinete chinesco y la scala delle forbici, de 1714), el inmediato Palazzo Madama para la reina madre, inacabado pero del que llegó a concluir su parte central con la monumental escalera (1718-1721), el Palacio Real en Rívoli, ambiciosa construcción también inacabada, pero cuyo brillante proyecto se plasmó en maquetas y en un cuadro de Panini (1721), y las monumentales adiciones al palacio de caza de Venaria Reale, donde compiten en brillantez la capilla regia de San Huberto, la gran Galería y las caballerizas. Pero, sin duda, Stupinigi (1729) es el más brillante y famoso de los palacios campestres concebidos por Juvarra de nueva planta para los Saboya, y el único que se concluyó por entero: sus extensas alas forman una X en cuyo cruce se alza el vasto salón de fiestas, cuyo interior, así como la planificación general de esta nada pequeña palazzina, constituyen una de las creaciones más relevantes de la arquitectura barroca tardía europea.

No lo es menos otra obra de Juvarra para los Saboya, la basílica de la Superga (1717-1731), la más eficaz solución a un tema tan propio de la escuela arquitectónica romana donde se había formado como el de la iglesia de planta central con gran cúpula, precedida de un pórtico clasicista y acompañada por dos campanarios. Su extraordinaria producción áulica no debe hacer olvidar otros aspectos de su actividad en Piamonte, como su contribución a la ordenación urbana de Turín donde construyó edificios como los Quartieri militari (1716-1728), iglesias como la del Carmine (1732-1736) y obras para particulares.

Su grandioso proyecto para la Corte portuguesa parece haber sido decisivo para su venida a España: cuando el Alcázar de Madrid desapareció a causa de un incendio en la Nochebuena de 1734, Felipe V e Isabel de Farnesio decidieron levantar uno nuevo y llamar para ello “a aquel arquitecto siciliano que hizo la catedral de Lisboa, cuyo nombre se ignora y que sirve al rey de Cerdeña”. Tardaron menos de quince días en decidirlo, pues ya el 18 de enero de 1735 respondía a los monarcas españoles conviniendo en permitir la marcha del artista, que no llegó a Madrid hasta el 12 de abril.

Dada la tendencia de Juvarra a la megalomanía, y su propia declaración posterior de no haber venido a España tanto por ganar dinero, como para obtener honor y fama, no cabe duda de que la idea de construir de nueva planta una formulación enteramente suya del gran tema del Palacio Real con destino al monarca de España subyugó su imaginación y le atrajo.

La Monarquía española seguía contando entre las primeras potencias, y las otras del mismo rango no iban a acometer una empresa parangonable —en Francia ya existía Versalles, en Inglaterra la representación regia excluía tamaño edificio—, o habían optado ya por sus arquitectos, como en el caso de Schönbrunn.

La realidad española no satisfizo los deseos de Juvarra: el palacio no llegó a construirse, aunque del conocimiento de este disgusto le privó su propia muerte; y a ésta, tan temprana, seguramente contribuyeron los sinsabores: el arquitecto se encontró mal alojado, pagado con retrasos y sin algunos de los gajes comprometidos, principalmente el del coche. Eso sí, los Reyes le trataron muy bien, y la comunicación entre artista y soberanos parece haber sido buena.

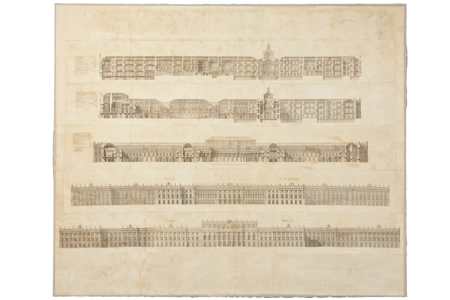

A esa relación con Felipe e Isabel y al prestigio del arquitecto se debe un rasgo básico del palacio proyectado por Juvarra: su emplazamiento, que no debía ser el del siniestrado Alcázar de Madrid, escarpado solar “pues nunca quiso idear el Palacio sobre este propio sitio, expresando que su cortedad e irregularidad sería causa de que el mejor arquitecto perdiese su crédito”, según la opinión de Juvarra transmitida por su discípulo Sacchetti. El mesinés proyectó un edificio de vastísimo desarrollo horizontal que exigía otro en terreno mucho más llano y amplio; cuál hubiese de ser éste en concreto era una cuestión secundaria, supeditada a la aprobación del proyecto por los Reyes. Al parecer, Juvarra presentó más de una opción de emplazamiento, una por el Buen Retiro, otra por los “altos de San Bernardino”, es decir hacia el actual cruce de las calles Princesa y Alberto Aguilera. Los Reyes cedieron al entusiasmo juvarriano, aprobaron en principio el proyecto, y encargaron una maqueta espléndida; mientras duraba la ejecución de ésta, Juvarra murió en Madrid el 31 de enero de 1736. Cuando su discípulo Sacchetti llegó para sucederle en la dirección de la obra, encontró que su misión no iba a ser ya realizar lo ideado en todo detalle por su maestro, sino “adaptar” su diseño al solar del Alcázar, cosa en sí imposible.

En los nueve meses y medio que vivió aquí, Juvarra sólo se apartó de su principal tarea para cumplir otros encargos reales, sobre todo en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, para el cual concibió la monumental fachada hacia los jardines. Esta constituye una de las páginas más brillantes de la arquitectura áulica del tardío barroco clasicista europeo gracias a su potente orden gigante compuesto, que abarca las dos plantas baja y principal, la delicadeza del diseño y la magnificencia de su ejecución en caliza rosa, granito gris y mármol rosa. Juvarra recibió el encargo, al parecer, durante la “jornada” de verano en aquel real sitio; las piezas de mármol estaban ya pedidas a Génova en septiembre y, cuando el arquitecto murió, comenzaban a abrirse las zanjas para los cimientos; éstas provocaron la ruina del modesto edificio preexistente, al que los Reyes habían mandado adosar tan monumental máscara, y fue entonces cuando pensaron en alterar la línea de la planta, eliminando el rehundimiento central; Sacchetti, se encontró con este problema a su llegada en 1736, cuando ya todas las piezas de mármol genovés estaban a pie de obra de acuerdo con las medidas y especificaciones del proyecto juvarriano, pero resolvió semejante “puzle” con tal habilidad y discreción que no hizo perder brillo ni fuerza a la composición de su maestro.

También para La Granja concibió Juvarra, en 1735, dos interiores definidos por la arquitectura: la gran galería y el dormitorio de los Reyes; ambos estaban articulados por una estructura arquitectónica, y sus entrepaños decorados con pinturas encargadas por Juvarra a los principales pintores italianos contemporáneos.

El dormitorio se conserva, con sus pilastras adornadas de talla dorada y lacas chinas, y la serie de cuadros de Panini; pero nunca llegó a terminarse la galería, donde ocho grandes telas (conservadas en Patrimonio Nacional) solemnizaban los hechos de Alejandro Magno como alter ego de Felipe V.

Otros encargos de Felipe V a Juvarra tuvieron una entidad menor por no decir mínima, tal como la cornisa de la pared que cerraba el nuevo parterre del palacio en Aranjuez. No llegó, que se sepa, a trabajar para ningún particular en España, ni siquiera de la más alta nobleza, sin que pueda sorprender esta omisión entre otras razones por la brevedad de su estancia aquí y la intensidad de su dedicación a los grandes proyectos que, pensaba, habían de darle fama. Fue sepultado en la parroquia de San Martín de Madrid, adonde años después se añadió Tiepolo a hacerle compañía; y demolida la iglesia por los franceses, ninguna lápida recuerda allí ni al arquitecto ni al pintor, como si no fuesen los mejores italianos del sigloXVIII. La maqueta del gran proyecto juvarriano para el Palacio Real de Madrid se perdió de manera oscura en la segunda mitad del siglo XIX.

Tanto sus edificios construidos como los que no pasaron de proyectos ejercieron una influencia decisiva en la arquitectura europea del Barroco tardío y de la transición al Neoclásico, dada la creatividad con la que manejó el lenguaje clasicista. Su impronta resultó determinante en la arquitectura española, y sobre todo en el foco creativo de la Corte pues, aunque su grandiosa idea quedase abortada, determinó las formas del Palacio Real Nuevo efectivamente levantado por su discípulo Sacchetti. Esa enorme obra sirvió para la formación de toda una generación de arquitectos españoles, entre los que destaca Ventura Rodríguez, y propició la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en cuyas enseñanzas la impronta juvarriana puede rastrearse hasta finales del siglo XVIII.

Fuente: Real Academia de la Historia (https://www.rah.es)